Dans ce kino-élucubration, nous allons poursuivre nos questionnements autour de la diégèse, et l’effet que peut avoir celle-ci sur l’attention du spectateur. Nous avons parlé d’Hitchcock et du changement de points de vue dans une même séquence, nous avons parlé du travail formel sur des séquences de climax chez Robert Wise et Michael Mann, nous avons aussi parlé du jeu sur la nature même de la caméra dans The Visit de Shyamalan, autant d’éléments qui posent la question de la continuité et de l’homogénéité du récit filmique, et des différents périls qu’il encourt.

En particulier pour le film noir américain la dernière fois, nous avons essayé de proposer l’idée selon laquelle les effets plastiques/esthétiques expressifs courent le risque de paraître invraisemblables ou irréalistes (les ombres immenses, les jeux de lumière dont la source diégétique est discutable, l’abondance d’effets de halos, etc.), et donc d’être considérées par le spectateur comme les émanations d’une entité a-diégétique (en l’occurrence l’auteur) susceptible de rompre l’effet de continuum de la fiction. Mais ces effets formels n’en constituent pas moins des éléments à vocation narrative, et donnent aussi corps à la dramaturgie cinématographique dans son énonciation formelle.

S’il est un genre qui va nous intéresser aujourd’hui et qui met en péril, de par sa nature même, le nécessaire réalisme/le nécessaire devoir de vraisemblance de la fiction, c’est bien la comédie musicale. Car il est quasiment toujours inconcevable que nous nous mettions subitement à exprimer en chantant et en dansant nos émotions dans la vraie vie. Et il paraît inconcevable, selon la même logique, qu’un spectateur de cinéma daigne s’y attarder. Et pourtant, c’est de ce dispositif dédié à la comédie musicale, dans lequel les acteurs, emprunts de leur émotions, chantent et dansent sur une musique qui très souvent est a-diégétique (dont la source n’est pas incluse dans l’univers de la fiction), que la ténacité du spectateur à s’émouvoir pour l’oeuvre de cinéma est la plus flagrante, du fait des innombrables figures du style qui auraient tendance, selon toute logique, à rompre le fil de la fiction.

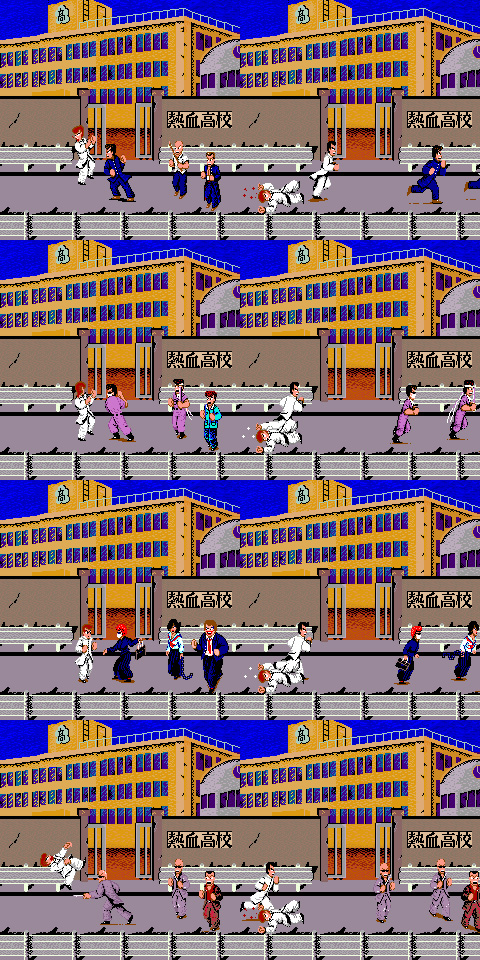

En somme, pourrions-nous résumer, la scène chantée et dansée est-elle diégétique ? Est-il acceptable pour le spectateur de se laisser prendre dans le registre de la fiction tout en voyant régulièrement des séquences qui échappent à l’ordinaire et à la vraisemblance. A-t-on jamais vu un lycéen se mettre à chanter et danser en ouvrant l’enveloppe des résultats du Bac, sur une chorégraphie partagée par tous les habitants du quartier, et ce avec une rare maîtrise, et avec une musique qui semble tomber du ciel ?

En apparence, non. Nous ne pourrions nous mettre à danser sur une musique dont on ignore la source, et au cinéma, il nous semble tout aussi irréaliste de le faire, car nous prêtons instinctivement aux univers de fiction les mêmes propriétés physiques que celles qui font le quotidien de notre monde réel. On ne chante pas, on ne danse pas pour exprimer nos émotions, ou alors à huis clos, strictement.

Mais d’une certaine manière, au cinéma, ces séquences chantées et dansées présentent souvent un intérêt pour le récit fimique. Chaque scène chantée et dansée, de par sa densité expressive, se comporte comme un bloc narratif comportant des éléments d’intrigue, et ne pouvant se soustraire à l’ossature dramatique du film. Ne serait-ce que par sa durée et l’emphase qu’il porte au propos tenu, son existence est incompressible, et on ne pourrait donc retrancher celle-ci à la dramatique du film. Sa source, sa logique, sur le plan narratif, se situe bel et bien dans l’univers de fiction.

Prenons un exemple.

Kuch Kuch Hotta Hai, film Bollywoodien de 1998 réalisé par Karan Johar sur une musique de Jatin lalit, réunissant – et révélant au monde entier – Shah Rukh Khan, Kajol et Rani Mukherji. Dans cet exemple, le dispositif est suffisamment simple, limpide et efficace pour être cité en exemple. C’est une histoire d’amour contrariée qui s’étire sur trois heures, durée classique d’une comédie musicale bollywoodienne. Nous découvrons Raul et Anjali, deux amis de lycée qui se disputent. Dans ce premier passage chanté et dansé, ils viennent donc de se disputer, mais se réconcilient tout aussitôt, ils sont connus de tout le lycée pour être les meilleurs amis, et cette amitié est indiscutable.

Dans l’alternance de plans de cette séquence, on peut distinguer deux grande familles. Les plans où les lignes directrices sont en biais, celles-ci présentent un seul des deux personnages de l’intrigue, et la seconde famille de plans où les lignes de force sont horizontales, et les deux personnages sont réunis.

L’effet, certes simple, est efficace. Alors que le spectateur cherche sans cesse à privilégier l’équilibre visuel au déséquilibre et aux lignes de biais, la séquence finit par produire un discours sur la relation entre les personnages : seuls, ils sont bancals, déséquilibrés, incomplets, en manque de stabilité et c’est leur réunion (dans le même plan) qui permet de retrouver l’harmonie visuelle, l’équilibre. Et cela fonctionne à différentes échelles de plans.

Pour les six minutes que dure cette séquence qui apparaît après 30 minutes de film, l’effet narratif, au-delà du plaisir des chants et de la danse, est indéniable : il inscrit l’amitié et la complémentarité de ces deux personnages de manière forte et durable dans le récit qui se déroule, on ne saurait se passer de cette séquence d’exposition sans perdre au passage l’importance et l’intensité des liens d’amitié qui unissent Raul et Anjali.

On pourrait considérer que de ces effets visuels découle une hyper lisibilité du discours narratif. Et cette hyper lisibilité peut devenir a-diégétique si le spectateur en prend conscience. Tout l’enjeu de la comédie musicale va être de produire des effets narratifs par des biais formels, sans détacher le spectateur de la fiction. Pour l’auteur de cinéma, il faudra se contraindre à un usage maîtrisé d’éléments a-diégétiques tout en parvenant à préserver le fil de la fiction chez le spectateur.

Et parmi les films qui réussissent cela, il faut s’intéresser à Gigi de Vincente Minnelli, sorti en 1958, tourné pour partie à Paris en anglais, avec Leslie Caron, Maurice Chevalier, et Louis Jourdan.

Dans la première partie de ce film – la plus inventive sur le plan formel – au moins trois exemples vont venir nous montrer 1/la maestria de Minnelli pour les effets formels et 2/la grande ténacité du spectateur à désirer le cinéma, à désirer ces mécaniques de récits qui pourtant lui dévoilent sans cesse sa nature d’œuvre « fabriquée », transmédiatique et hautement discursive.

En ouverture de Gigi, Minnelli choisit d’utiliser un effet puissant provocant généralement la rupture du fil de la fiction, mais, en ouverture du film, on peut imaginer que le spectateur n’est pas encore assez engagé dans l’intrigue pour se laisser détourner du film.

Il s’agit de la l’adresse directe au spectateur. Ici, elle est tenue par un des personnages secondaires de l’intrigue, Honoré Lachaille (joué par Maurice Chevalier). Il présente le cadre de l’intrigue, les beaux quartiers parisiens, les frivolités de l’amour naissant chez les jeunes gens, les errances, la vie, et Gigi, jeune fille à qui nous allons prêter attention pendant les prochaines minutes.

Cette séquence permet de créer une connivence avec le spectateur au travers ce dispositif interactionnel singulier où un personnage de l’intrigue a ce don spécial d’être le seul conscient qu’il est dans un film, les autres habitants de cet univers de fiction ne semblent même pas remarquer la caméra, pas plus que Gigi. Ce qui évidemment perturbe le code tacite du cinéma à ne jamais regarder le spectateur dans les yeux, à ne jamais lui donner l’impression qu’il existe dans leur univers.

La encore, témoignage de l’ingéniosité à provoquer son spectateur, Minnelli choisit de montrer Gigi, dans cette scène chantée et dansée, courir le long de barreaux en faisant taper son bâton sur chacun d’eux. La source musicale est bien évidemment a-diégétique, mais ce geste à l’écran est calé précisément sur la gamme musicale de xylophone qui se joue, comme si la musique était pour un temps diégétique, comme si elle prenait sa source des barreaux mêmes de ce quartier de Paris.

Là encore, le trouble est évident chez le spectateur, ce brusque changement du code. Le spectateur, et l’auteur, ont tacitement accepté le principe de la comédie musicale à ce stade du film, la musique se doit donc de respecter le contrat, mais finalement non, et Minnelli se joue de lui, de nous.

Enfin, troisième effet intéressant, également sur le caractère a-diégétique de la source musicale, c’est la scène de l’entrée des couples. La musique est ici diégétique, mais quand l’oncle Honoré Lachaille revient s’adresser au spectateur (après 30 minutes de film, ce qui est une réelle provocation), les yeux vers la caméra, la musique s’atténue, de manière à ce que le spectateur puisse entendre le personnage lui parler. Quelques secondes plus tard, un autre effet tout aussi saisissant vient encore déjouer le principe du tout-diégétique, et surtout, flouer les frontières entre ce qui est de l’ordre de la fiction et du vraisemblable, de ce qui est de l’ordre du discours, de l’effet formel et de l’irréel. Quand les couples qui alimentent les colonnes de l’actualité mondaine arrivent dans ce café, la musique se coupe, s’interrompt, non pas pour laisser parler un personnage, mais pour laisser entendre, en chanson, les pensées les plus dissimulées de tous les personnages réunis dans ce lieu mondain. Et ils déclament alors les rumeurs qui vont bon train concernant ces invités que nous voyons parader à tour de rôle, dont celui de Gaston Lachaille, grand ami de Gigi.

A ces trois moments du film, Minnelli teste et met à l’honneur un élément crucial de la posture du spectateur devant un film de fiction : sa ténacité, sa capacité à faire fi des éléments a-diégétiques disséminés sur la bande filmique, sa détermination à vouloir que se maintienne le fil de la fiction, sa tolérance devant les entraves commises aux codes du cinéma – le respect de la diégèse, ne jamais rappeler au spectateur qu’il est devant un film – , voire même le désir qu’il éprouve à voir du cinéma coûte que coûte/ Ajoutons à cela, sans doute, le plaisir qu’il éprouve à se faire duper, comme s’il se trouvait devant un jeu de piste où il faut déceler les marques d’énonciation d’un auteur de cinéma qui manipule les éléments à sa disposition comme autant de leviers, comme Hitchcock qui se cachait parmi les figurants au détour d’un plan de coupe. Et nous, spectateur, qui acceptons de les suivre dans les méandres de la création cinématographique.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.